От отца к сыну

Предлагаем вашему вниманию доклад Натальи Ликвинцевой «От отца к сыну: трагедия России в опыте семьи и детско-юношеских встречах будущего митрополита Антония Сурожского»*, прозвучавший в Воронеже на конференции «"Из бывшей России в будущую": опыт ответственности за страну в русской эмиграции и современной России», организованной РСХД и воронежскими малыми православными братствами во имя свт. Тихона Задонского и прп. Силуана Афонского в рамках совместного проекта «Наше наследие. Дни русского зарубежья в Воронеже».

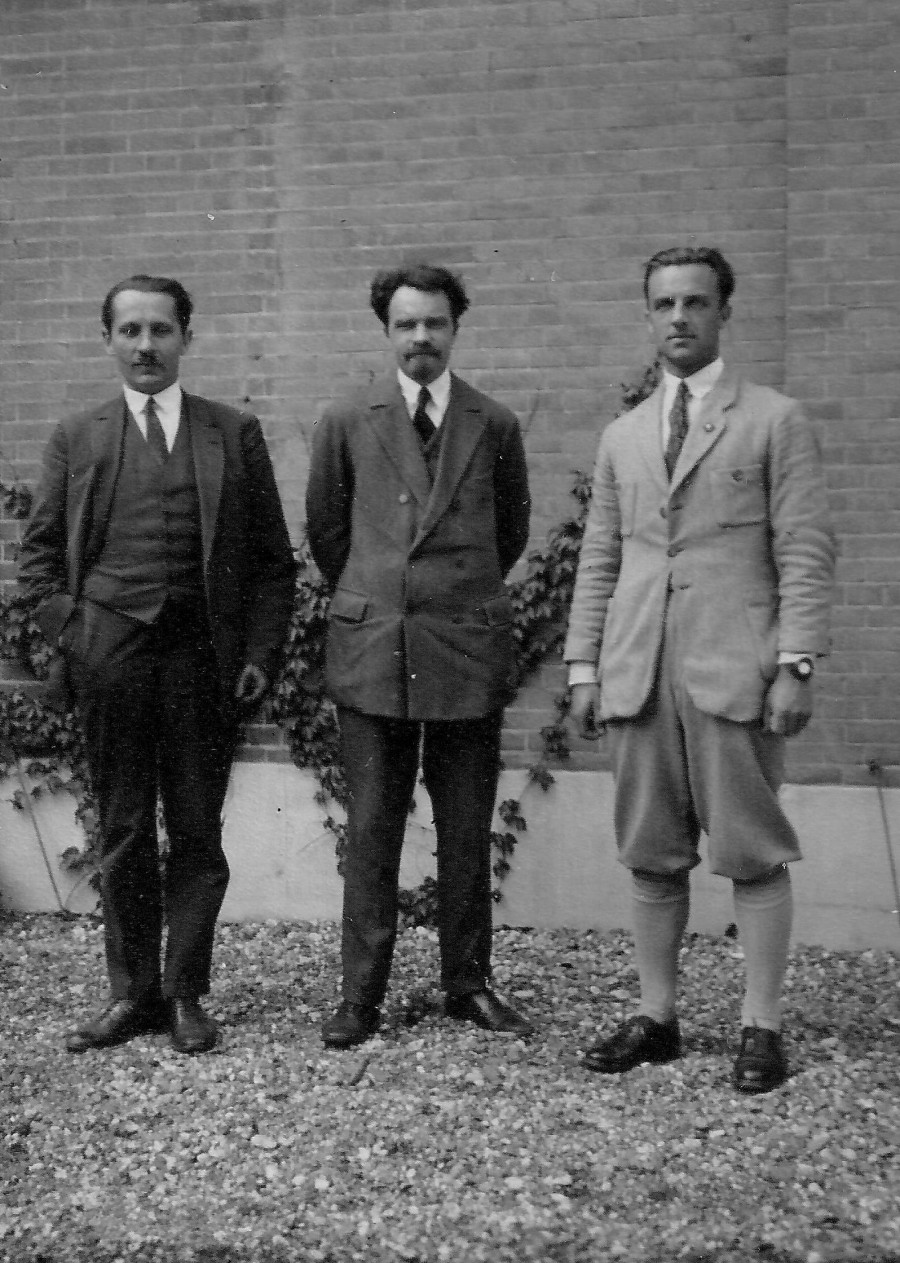

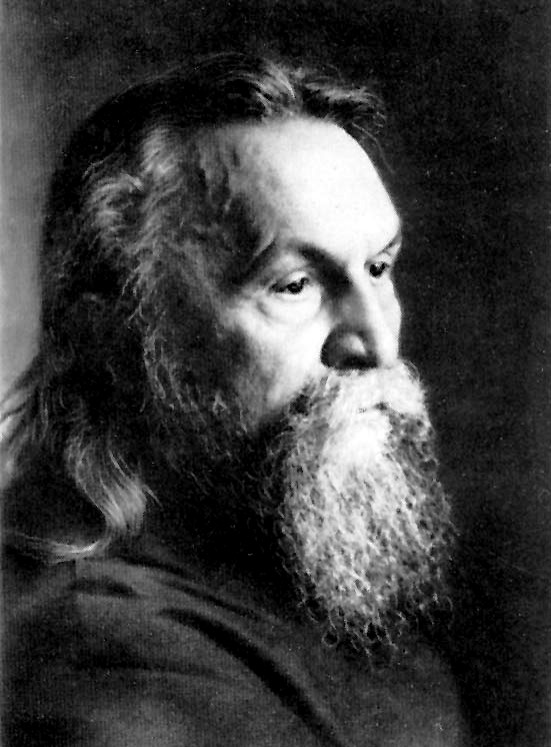

Впервые публикуются фотографии, предоставленные фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» и Еленой Львовной Майданович.

***

Митрополит Сурожский Антоний (1914–2003) часто кажется нам нашим современником – и потому, что его книги настолько значимы для нас, что их автор – наш постоянный внутренний собеседник, и потому, что прожил он долгую жизнь, и среди наших друзей и знакомых есть те, кому посчастливилось знать его лично. Но если вернуться к началу жизни этого удивительного человека, то мы с удивлением обнаружим, что родившийся в 1914 году Андрей Блум принадлежал к так называемому второму поколению русской эмиграции, поколению «детей», родившихся в дореволюционной России, но покинувших родину слишком рано и окончательно сформировавшихся уже на чужбине. С легкой руки Владимира Варшавского, посвятившего своему поколению – а к нему принадлежат и поэты-монпарнасцы, такие как Борис Поплавский, и мужественные участники Сопротивления, «погибшие за идею», такие как Борис Вильде, – талантливую книгу, стало уже почти общепринятым говорить о нем по заглавию книги как о «Незамеченном поколении». Уже во «Вступлении» Варшавский отмечает основную особенность этого поколения, объединяющую очень разных людей: «Они еще помнят Россию и на чужбине чувствуют себя изгнанниками. В этом их отличие от последующих эмигрантских поколений. Но воспоминаний о России у них слишком мало, чтобы ими можно было жить. В этом их отличие от отцов» [1].

У Андрея Блума не было даже этого хрупкого счастья воспоминаний о России: сын русского дипломата, он переезжал с семьей туда, где отцу доводилось служить, а потому родился в Швейцарии, а раннее детство провел в основном в Персии. Но во всей жизни и творчестве владыки Антония мы все время чувствуем его неразрывную связь с Россией, историческую общность их судеб. Та «нагруженность Россией», которую представители «незамеченного поколения» чаще всего связывали с багажом воспоминаний, у Андрея Блума была связана с его семьей, а также с рядом детско-юношеских встреч с людьми, оказавшими на Андрея в то время определяющее влияние. Непростую, но живую связь с Россией, не как с потерянной идиллией детства, но как со страной, прошедшей через катастрофу революции, страной, ответственность за которую нужно взять на себя, мальчик находит постепенно, вместе с обретением смысла жизни и своего призвания. Основные этапы таких детско-юношеских поисков и находок и их отголоски в зрелом творчестве Владыки мы и попробуем проследить.

Семья

«Родился я случайно в Лозанне, в Швейцарии (19 июня 1914 года); дед мой Скрябин, с материнской стороны, был русским консулом на Востоке, … был тогда уже в отставке и проводил время в Лозанне» [2], – вспоминал митрополит Антоний. Это дедушка по материнской линии, Николай Александрович Скрябин (1849‒1914) – его сын от первого брака, известный русский композитор Александр Николаевич Скрябин (1871‒1915), приходился Владыке дядей. Бабушка – Ольга Ильинична Скрябина, урожденная Фернандез (1863–1957), вторая жена Николая Александровича, была итальянкой по происхождению, русский язык выучила уже в замужестве, по собранию сочинений Тургенева. Их дочь, мама будущего митрополита Антония – Ксения Николаевна Скрябина (1889–1958), в замужестве Блум, училась в Смольном институте благородных девиц, знала несколько иностранных языков, отлично умела играть в теннис, ездить верхом, играть на фортепиано [3]. И мама, и бабушка прожили с Владыкой до конца своих дней. Но в плане встречи с Россией и осмысления последствий русской революции самое сильное влияние на мальчика Андрея Блума оказал, конечно, его отец. Борис Эдуардович Блум (1882–1937), дипломат и переводчик, он был секретарем Н.А. Скрябина в Эрзеруме, где и познакомился с его дочерью Ксенией, своей будущей женой. Почти сразу после рождения Андрея разразилась Первая мировая война, и чета была вынуждена вернуться из Лозанны в Москву, где они и прожили некоторое время «у родственников Скрябиных в Большом Николопесковском переулке» [4], в том самом доме, где теперь дом-музей композитора А.Н. Скрябина.

Предки по отцовской линии были выходцами из Северной Шотландии, в петровское время осевшими в России, дедушка с этой стороны был врачом, семья тоже высокообразованной: «…отец учился дома с двумя братьями и сестрой; причем дед требовал, чтобы они полдня говорили по-русски, потому что естественно – местное наречие; а другие полдня – один день по-латыни, другой день по-гречески сверх русского и одного иностранного языка, который надо было учить для аттестата зрелости, – это дома. Ну а потом он поступил на математический, кончил и оттуда – в школу министерства иностранных дел, дипломатическую школу, где проходили восточные языки и то, что нужно было для дипломатической службы» [5]. Андрей Блум не мог сохранить воспоминания о Москве своего младенчества и о жизни в скрябинском доме: уже примерно через год Борис Эдуардович был назначен русским консулом в Персию, и семья уехала на Восток. Но в последние годы жизни, в 2002 году, Владыка так говорит об этих самых первых месяцах своей жизни: «Но самое раннее детство я провел в России, хотя я не помню этого, но я дышал русским воздухом» [6].

С Персией связаны детские, самые счастливые воспоминания Андрея: дом, сад, животные, любящие родители, читающая ему книги бабушка; именно там их настигла революция, невозможность вернуться на ставшую советской родину, трудный путь в эмиграцию (отдельно от отца, еще занятого передачей посольских дел) и, наконец, после долгих мытарств, эмигрантский Париж. Обостренная совестливость Бориса Эдуардовича Блума, та степень ответственности за русскую катастрофу, которую он взял на себя, выделяют его даже на общем эмигрантском фоне, при том, что тема вины за случившееся с Россией весьма характерна для раннеэмигрантской мысли. Владыка вспоминал: «Мой отец жил в стороне от нас; он занял своеобразную позицию: когда мы оказались в эмиграции, он решил, что его сословие, его социальная группа несет тяжелую ответственность за все, что случилось в России, и что он не имеет права пользоваться преимуществами, которые дало ему его воспитание, образование, его сословие. И поэтому он не стал искать никакой работы, где бы мог использовать знание восточных языков, свое университетское образование, западные языки, и стал чернорабочим. И в течение довольно короткого времени он подорвал свои силы, затем работал в конторе и умер пятидесяти трех лет (2 мая 1937 года). <…> И он жил один, в крайнем убожестве; молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно совершенно один, беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатушка наверху высокого дома, и на двери у него была записка: "Не трудитесь стучать: я дома, но не открою". Помню, как-то я к нему пришел, стучал: папа! это я! Нет, не открыл. Потому что он встречался с людьми только в воскресные дни, а всю неделю шел с работы домой, запирался, постился, молился, читал» [7]. Этот удивительный человек, ведший жизнь добровольного затворника, молившегося о России и искупавшего свою вину перед ней, несмотря на редкость встреч с семьей и сыном оказал на Андрея колоссальное влияние. До конца жизни митрополит Антоний помнил и не уставал цитировать две фразы, еще в детстве полученные в наследство от отца и врезавшиеся в душу: «…жив ты или мертв – это совершенно должно быть безразлично тебе, как это должно быть безразлично и другим; единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты готов умереть»; и: «Смерть надо ждать так, как юноша ждет прихода своей невесты» [8]. Сама тихая смерть отца в эмигрантской каморке стала подлинным событием в жизни сына, его приобщением к тайне «сущностного молчания, ... которое само – Присутствие», так что юноша воскликнул, неожиданно для самого себя, стоя над телом умершего отца: «А говорят, что есть смерть… Какая ложь!» [9] И, может быть, та сила молитвы Владыки за Россию, которую мы ощущаем до сих пор, уходит своими корнями в молитву никому неизвестного эмигрантского отшельника, бывшего дипломата, пытавшегося столь странным способом искупить ту вину перед Россией, о которой размышляли еще авторы «Вех».

Детско-юношеские организации: скауты, «Витязи», РСХД

Следующим этапом уже более осознанной встречи с Россией стали для Андрея Блума детско-юношеские организации. Они создавались в эмиграции с целью воспитать подрастающее поколение так, чтобы оно не утратило связи с Россией, с ее языком и культурой, чтобы выросшие в Париже или других городах рассеяния мальчики и девочки из эмигрантских семей, посещающие чаще всего французские школы (как и было в случае Андрея), ощущали себя русскими. Свои воспоминания о «Видных деятелях русской эмиграции» (серию устных бесед-интервью, взятых у Владыки в 1999 году, где его специально расспрашивают о конкретных людях) митрополит Антоний начинает так: «Три человека сыграли большую роль в ранние годы моей молодости по отношению к России и по отношению к Церкви. О первом человеке я могу сказать очень мало. Когда я был мальчиком лет девяти, меня отправили в скаутский лагерь. Эта организация, которая потом умерла, называлась она ”Молодая Россия”. Начальником этой организации был дядя Боб – Борис Владимирович Гопфенгаузен. После того, когда умерла эта организация – через год – он исчез вообще из виду. Я узнал много-много лет спустя, что он поселился на юге Франции и там был просто рабочим. Что меня в нем поразило – это его личность. Он был человек небольшого роста, скорее худой, очень спокойный, никогда не поднимал голоса. У него было два свойства. Одно – это его бесконечно глубокая любовь к России. ”Молодая Россия” для него была будущим нашей Родины. Нас он готовил к тому, чтобы рано или поздно вернуться в Россию и принести туда все, что мы сможем собрать с Запада» [10]. Владыка вспоминает, как в этой скаутской организации их, мальчиков, учили выдержке и мужеству, готовности к подвигу, преданности родине, но и – русской грамматике и правилам орфографии. Об основателе этой организации, помимо этих воспоминаний Владыки, осталось немного сведений: лишь в № 2554 «Русской мысли» от 10 декабря 1966 появилась небольшая заметка накануне 40-го дня после его кончины, в которой приводится дата его смерти: 5 ноября 1966 года. Но вполне возможно, что кто-то еще из выросших мальчиков-скаутов сохранил в своей благодарной памяти образ «дяди Боба».

После распада «Молодой России» Андрей Блум попал в организацию «витязей», которая тогда начинала формироваться внутри Русского Студенческого Христианского Движения как одно из ответвлений движенческой работы с детьми и молодежью. Владыка вспоминает: «В 1927 году просто потому, что та группа, в которой я участвовал, разошлась, распалась, я попал в другую организацию, которая называлась "Витязи" и которая была организована Русским Студенческим Христианским Движением, где я пустил корни и где остался; я, в общем, никогда не уходил оттуда – до сих пор. Там все было так же, но были две вещи: культурный уровень был гораздо выше, от нас ожидали гораздо большего в области чтения и в области знания России; а другая черта была – религиозность, при организации был священник и в лагерях была церковь» [11].

Речь тут, скорее, идет не о 1927, а о 1928 годе, когда в Париж переехал из Эстонии Николай Федорович Федоров (1885–1984), успевший до революции закончить Технологический институт в Санкт-Петербурге, добровольцем принявший участие в Гражданской войне в составе Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича, с 1920 находившийся в эмиграции в Эстонии, и вот теперь создававший юношеский отдел РСХД, организацию «Витязи». Вот как вспоминает о нем митрополит Антоний: «Он был начальником дружины ”витязей” и начальником лагеря. Рослый, широкоплечий, мужественный, играл в игры. Он был образованный человек, хотя это и не было его стихией. Его стихией было воспитание нас, детей. И он учил нас тому, что мы должны и в школе, и в организации – во всех обстоятельствах жизни – так себя вести и так учиться, чтобы собрать с Запада все то, что Запад может дать, чтобы отнести в Россию, когда она откроется. <…> мы учили страстно то, что мы называли ”родиноведением”. То есть все то, что относилось к культуре и жизни России. Это была вера православная, это была история, география, это была литература, очень много мы читали о воинской доблести. Все, что можно узнать было о России, мы страшно впитывали. И с раннего возраста нас учили не только тому, чтобы самим выучить и сохранить в себе, но и передавать другим. Николай Федорович не был усложненным человеком. Вот, например, люди как Бердяев, как Вышеславцев – они выражали любовь к Родине на культурном уровне, который был выше нас. Я раз-другой ходил на лекции Бердяева и перестал, потому что мне тогда было лет пятнадцать-шестнадцать. Я просто не понимал его языка. А тут это был человек, который был всецело укоренен в России. Он был из простых, он знал русскую историю, как ее писали для средней школы или, скажем, Карамзин. И русскую литературу, XIX века, главным образом. Это была его жизнь. Поэтому он с нами мог говорить о России, о культуре языком, который нам был понятен. Он был на нашем уровне. Не в том смысле, что он был некультурным, он был человеком, культура которого могла быть выражена словами, доступными для нас без того, чтобы он унижал эту культуру» [12].

В 1934 Николай Федоров вышел из РСХД и увел за собой большую часть своих «витязей», организовав «Национальную организацию витязей»: разрыв многими в Движении переживался довольно болезненно и был, в числе прочего, связан с разным пониманием задач молодежных организаций и приоритетов в воспитании подрастающего поколения. Распространялось это и на отношение к России. В.В. Зеньковский, председатель РСХД, так вспоминает эти расхождения во взглядах: «По существу же главное и действительно серьезное затруднение для витязей в вопросе их вступления в Движение лежало в различной (это было очень глубоко и серьезно) духовной установке витязей и Движения. Витязи (говорю, конечно, о старшей группе) принадлежали уже к тому поколению, которое вырастало в эмиграции. Хотя витязи наши искренне и глубоко жили идеей России, но они сами не пережили трагедии России, как их переживало первое поколение движенцев, – поэтому в самих себе, в своей духовной глубине они не имели трагического опыта, то есть не имели той огненной закалки, которой так была отмечена душа старших движенцев. Витязи были, так сказать, “патриотичнее”, то есть больше связаны с мыслью о восстановлении мощной, великой России – но никакого личного “перелома”, никакого сознания, что все виноваты в трагедии России, они не имели…» [13]. В итоге, при общем лозунге «лицом к России», при общей любви к ней, у Движения и «витязей» сформировались разные позиции: РСХД ратовало за внутреннюю, церковную и культурную связь, «витязи» стремились к патриотическому воспитанию, проявлявшемуся в более внешних формах политического и национального сознания. Юный Андрей Блум не мог тогда знать и понимать все подробности конфликта, но сделал безошибочный, почти интуитивный выбор, проявив верность тому Движению, в котором уже состоял: «Я потом сказал Николаю Федоровичу, что я не считаю возможным уйти из РСХД, примыкая к нему. И мы тогда расстались» [14].

Был еще один человек, который оказал колоссальное влияние на Андрея Блума в период активного пребывания мальчика в РСХД. Это протоирей Георгий Шумкин (1894–1965). Окончив в 1915 году ускоренные курсы Павловского военного училища, он успел поучаствовать и в Первой мировой, и в Гражданской (в рядах Добровольческой армии) войнах. В эмиграции был сначала в Чехословакии, с 1925 года во Франции, окончил Свято-Сергиевский богословский институт, в 1927 был рукоположен во священника. Был настоятелем церквей при детском приюте в Сен-Жермене, в Шавиле, Гренобле, Лионе, духовным руководителем летних лагерей РСХД. Во время оккупации скрывал евреев. В 1946 примкнул к Московскому патриархату, был настоятелем Троицкой церкви в Клиши, под Парижем. С летними лагерями РСХД и связаны воспоминания Владыки: «Отец Георгий Шумкин оказался для меня первой встречей с Церковью. Это был не религиозный опыт в прямом смысле – потому что я не соотнес отца Георгия с Богом, а я увидел в нем икону, живую икону. Я это понял много лет спустя. <…> то, что меня поразило в нем, то, что было для меня откровением и осталось у меня до сих пор, это то, что он умел любить всех и каждого неизменной любовью. Когда мы были хороши, его любовь к нам была ликованием. Он сиял этой любовью. Когда мы были плохи, в том или другом отношении, это было для него глубоким горем и раной. Его любовь никогда не делалась меньше» [15]. Это откровение любви, равно изливающейся на всех, позднее станет для Владыки самой сердцевиной христианства: правду и необходимость именно такой любви он почувствует сразу же, как только придет ко Христу.

Мы хорошо знаем историю обращения Владыки, он не устает рассказывать ее снова и снова, в разных контекстах: как когда-то, будучи неверующим подростком, глубоко преданным своей молодежной организации, он согласился, хотя ему очень этого не хотелось, вытерпеть «духовную беседу», которую с ними, мальчиками, должен был провести приглашенный священник; как он мужественно ее вытерпел, но как потом, раздраженный до крайности этой беседой, решил, вернувшись домой, прочесть Евангелие, чтобы навсегда «покончить с этим» [16]; и как во время чтения самого краткого из четырех Евангелий – Евангелия от Марка – он почувствовал явственное и несомненное присутствие воскресшего Христа; как это полностью перевернул его жизнь. «Незадачливого проповедника», оказавшего в данном случае вроде бы абсолютно отрицательное влияние на Андрея, но тем самым вдруг придавшего его жизни неожиданный поворот, без сомнения, нужно назвать в ряду детско-юношеских встреч будущего митрополита Антония. Потому что это был протоиерей Сергий Булгаков (1871–1944), один из самых выдающихся богословов и религиозных мыслителей русского зарубежья: уже в зрелых беседах митрополита Антония мы найдем немало ссылок на его богословские труды. Даже вспоминая о той, незадачливой встрече, Владыка поясняет: «Он был замечательный богослов, и он был замечательный человек для взрослых, но у него не было никакого опыта с детьми…» [17].

До революции Сергей Николаевич Булгаков прошел увлечение марксизмом, был профессором политической экономии, философом, общественным деятелем и публицистом, прошел через собственный поворот к вере, был одним из авторов уже упомянутых нами «Вех», участником Собора 1917–1918 годов, стал священником в 1918 году при уже начавшихся гонениях на церковь. Его дневники, и до высылки из России, и после нее, проникнуты острой болью за то, что совершается на родине, мыслями об ответственности и необходимости усиленной молитвы, «подвига молитвы» [18] за Россию. Он был принудительно выслан из советской России в 1922 году , при этом в стране Советов остался в заложниках его старший сын Федор, которого так и не выпустили: с родителями ему больше не довелось увидеться. Отец Сергий был одним из основателей и долгие годы деканом Свято-Сергиевского богословского института, профессором догматического богословия в нем. Он был постоянным участником съездов РСХД и одним из старших наставников и духовных руководителей Движения, не без его влияния пришедшего к лозунгу «лицом к России», к установкам на церковную свободу и ответственность, на «оцерковление жизни». А сама эта свободная движенческая атмосфера и была тем воздухом, которым дышал в летних лагерях Андрей Блум, и в 1999 году утверждавший, что из Движения он «никогда не уходил», что он «пустил корни» и остается в нем – «до сих пор» [19].

Трехсвятительское подворье. Верность гонимой Церкви

В 1931 году, когда митрополит Евлогий (Георгиевский) был вынужден перейти под омофор Константинопольского Патриархата – поскольку был уволен митрополитом Сергием (Страгородским) от управления епархией с запрещением в священнослужении (1930) за «выражение нелояльности к советскому правительству», выразившееся в участии в лондонском молении о «страждущей Русской Церкви» – в Париже образовалось Трехсвятительское подворье.

Маленькая группка людей, решивших во что бы то ни стало остаться в Московской Патриархии, арендовала помещение на рю Петель, бывшее когда-то подвалом велосипедной фабрики. Так возникла церковь с двумя престолами: один посвящен трем святителям (Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну Златоусту), а второй – святителю Тихону Задонскому; в верхнем помещении вскоре устроили трапезную и монашеские кельи; со временем храм получил статус патриаршего подворья. Сюда и пришел в 1931 году переживший встречу с воскресшим Христом Андрей Блум.

Во главе Подворья стал митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961). В 2002 году Владыка Антоний вспоминает: «Тогда на Трехсвятительском подворье был почти что голод. Патриаршей Церкви тогда остались верными человек 40–50 в Париже и человек 10–15 в Ницце, маленький приход в Берлине, малюсенький приход в Бельгии – это все, что было. Все остальные ушли под Константинополь. Это был героический поступок [со стороны владыки Вениамина], потому что в свое время он был старшим духовником врангелевской армии, но ушел в Патриаршую Церковь, которую тогда упрекали в сотрудничестве с большевизмом, в предательстве. Я помню, когда мне было 17 лет и когда я решил (70 лет тому назад) пойти на Трехсвятительское подворье прихожанином, мне многие мои знакомые говорили – к нам больше не смей вступать, ты большевик, ты красный. И такие очень близкие мне люди, которые со мной и в средней школе учились, и в университете, – выкидывали совершенно, поэтому это было не так просто. <…> Тогда действительно на Трехсвятительском подворье было больше чем голодно. Церковь помещалась в подземном помещении, иконостас был фанерный, иконы – бумажные. А знаете, до войны ходил по Румынии пастух, который говорил: ”Приходит время, когда чаши у нас будут в церквах деревянные, а попы станут золотыми”. И вот это случилось тогда. Я помню, что в тот год и в следующий год там [на подворье] было, по-моему, пять или шесть священников, не считая владыку. Люди были удивительно цельные. Это был реальный подвиг, не говоря о том уже, что они были выставлены отовсюду. Если меня, как простого студента того времени, не принимали мои самые близкие знакомые, то тем более что говорить о тех, кто были священниками... Жили они только тем, что прихожане оставляли в шкатулке. Прихожане были бедные тоже, и их было мало. У дверей церкви стояла картонка, куда прихожане клали то, что у них от еды осталось, чтобы священники могли чем-нибудь покормиться. <…> Я помню, как владыке Вениамину, который не всегда выражался элегантно, но зато очень метко, был поставлен вопрос о том, как он, будучи тем, кто он есть, мог остаться при Русской церкви, которая ”изменила” своему призванию. Он ответил (это было, кажется, при мне, настолько ярко это я помню): ”Если бы моя мать стала проституткой, я от нее бы не отказался, а Русская церковь – не проститутка, а мученица”. И вот так мы воспринимали Русскую Церковь в ее тогдашнем состоянии и положении. Зависеть от того, что происходило в России, мы не хотели, то есть мы не подчинялись никаким диктатам от советской власти, оставались убежденными эмигрантами. Мы тогда были лишены даже права называться русскими декретом Сталина, поэтому им жаловаться не на что было. И мы тогда чувствовали, что принадлежим родине, которая проходила через всю историю из трагедии в трагедию, теперь вошла в самое трагическое время своего существования, и что мы останемся ей верными» [20].

Владыка Вениамин был выпускником Санкт-Петербургской духовной академии, иеромонах с 1907 года, до революции успел побывать ректором Таврической и Тверской семинарий, был участником Собора 1917–1918 годов. Епископ с 1919 года, он возглавлял военное духовенство Врангелевской армии. В эмиграции с 1921 года, успел побывать и в юрисдикции РПЦЗ, но перешел к митрополиту Евлогию, был инспектором и доцентом Свято-Сергиевского богословского института, пока не стал в 1931 году основателем и первым настоятелем Трехсвятительского подворья. В 1933 году он был назначен экзархом РПЦ в Америке, а в 1948 году вернулся в Россию, скончался в 1961 году в Псково-Печерском монастыре. Владыка Антоний с особой теплотой вспоминает наивность и непосредственность митрополита Вениамина, его горячую литургическую молитву («Я помню как Владыка Вениамин стоял службу и от того служба делалась цельной и возносилась»), и главное – его поразительную жертвенность и самоотдачу: «Я помню как-то на Трехсвятительском подворье – наш храм был в подвальном помещении, потом налево была маленькая лесенка, коридор каменный и две-три кельи, у него была там своя келья – я пришел поздно почему-то и вижу: Владыка Вениамин лежит на каменном полу, обернувшись в свою черную монашескую мантию, даже без подушки, – просто лежит. Я ему говорю: ”Владыка, что Вы здесь делаете?” – ”Ты знаешь, я здесь спать устроился” – ”Как, у Вас разве комнаты нет?” – ”Знаешь что, сейчас на моей кровати спит один нищий, на матрасе другой, еще один спит на подушках, а еще другой – на моих одеялах. Так я здесь устроился, потому что в мантии моей мне тепло”» [21].

Но главной встречей, подаренной Андрею Блуму уже при первом посещении Трехсвятительского подворья, стало обретение им духовного отца. Вот как вспоминает об этом митрополит Антоний: «В первый раз я встретил его, когда мне было семнадцать лет. Я пришел в церковь в Париже, на Трехсвятительское подворье. Это было время крайней бедности; подворье помещалось тогда в подземном гараже и нескольких кельях, которые устроили в коридоре над ним. Я пришел к концу службы, собирался спуститься в храм; и ко мне навстречу стал подыматься монах, высокого роста, широкоплечий, в клобуке, с каштановыми волосами, который весь как будто ушел в себя. Он поднимался, не обращая внимания на то, что кто-то шел ему навстречу. Он еще жил отзвуками молитвы, церковных песнопений, святых и священных слов, которые сам произносил и которые доносились до его слуха и вплетались в самую глубину его души. Я тогда увидел человека, как его описывает старое монашеское присловье: есть такое слово, что никто не в силах отречься от себя, отвернуться от всего мира и последовать за Христом, если не увидит на лице хотя бы одного-единственного человека сияние славы Божией, сияние вечной жизни. И вот в лице поднимающегося навстречу человека мне представилось сияние вечной жизни, слава Божия, тихая, как в песнопении вечерни: Свете тихий святыя славы бессмертного Отца Небесного, святого, блаженного… Это виденье было настолько убедительным, настолько несомненным, что я, не зная, с кем имею дело, к нему подошел и сказал: “Будьте мне духовником!” И так завязалась приблизительно на последующие пятнадцать лет – встреча; она никогда не потускнела…» [22]. Этот сияющий человек, оказавший, может быть, самое сильное влияние на Андрея Блума из всех встреченных им в юности людей, был архимандрит Афанасий (Нечаев) (ок. 1892–1943). Владыка так определяет основную особенность этого человека: «Это единственный человек, из встреченных мною за всю жизнь, о ком я мог бы сказать, что он был свободен той ни с чем не сравнимой царственной свободой, о которой Христос говорит в Евангелии: “Познайте истину – она сделает вас свободными”, о которой речь идет у апостолов» [23]. Он был родом из бедной крестьянской семьи, учился в семинарии и там потерял веру. Поэтому, кончив семинарию, отказался от священства, а стал простым рабочим. Революция застала его в период духовных и жизненных исканий. Веру в нем возродила встреча с искренне верующим человеком из Армии спасения, вместе с верой вернулось чувство жизни и радость.

Митрополит Антоний рассказывает: «Мне пришлось встретить несколько лет тому назад человека в России, который его знал в те годы, – старая теперь женщина была тогда пятнадцатилетней девочкой. Когда я ее спросил, что она помнит о нем, она мне ответила: “Радость!” Когда он входил в комнату, когда он вступал в дом, когда он встречал незнакомого ему человека, неудержимая, ликующая, победоносная радость переливалась через край, и сознание ее заполняло душу встретивших его. Он жил в голоде и в бедности, и радость все равно торжествовала в нем; он вступал в дом и с его вступлением делалось светло, загоралась надежда; все темное отступало на задний план. Иногда он приходил с куском хлеба, а иногда приходил с нищим, и с этим нищим надо было делиться тем очень скудным, что было в доме. Но он его приводил – как Христа: странник, нищий, голодный, бездомный, обездоленный – это был для него Христос. И он его приводил с таким торжеством: этому дому, этим людям, у которых самих не хватало еды, – им было дано принять Христа, Его напитать, Его напоить, Ему дать кров, Ему умыть ноги, Его положить спать хотя бы на пол. И потом отпустить с тем, чем дом был богат, – с сухарями или только с любовью. Кроме радости он приносил с собой бесстрашие, в эти ранние годы гонений он без устали и без страха говорил о Христе, Которого он нашел или, вернее, Который его нашел, Который возродил его жизнь, Который стал для него самой жизнью» [24]. Так, познавший уже в собственной жизни опыт исканий и встречи со Христом, опыт радости и гонений на Церковь, юный Анатолий Нечаев (будущий архимандрит Афанасий) перешел границу и, оказавшись в Финляндии, стал послушником Валаамского монастыря, а оттуда был направлен учиться в Париж, в Свято-Сергиевский богословский институт, где в 1926 году принял постриг и рукоположение от митрополита Евлогия (Георгиевского). После отъезда митрополита Вениамина (Федченкова) в США, с 1933 года отец Афанасий стал настоятелем Трехсвятительского подворья. Во время войны и оккупации сотрудничал с Сопротивлением и помогал спасать евреев. Вот еще один яркий пример из воспоминаний митрополита Антония об этом человеке: «Помнится, шел отец Афанасий по дороге, по улице парижской, встретился нищий, а подать ему было нечего. Он остановил прохожего, на ломаном французском языке говорит: “Разве ты не видишь, что он голоден? Дай ему денег!” Тот посмотрел и дал. А отец Афанасий пошел дальше, не евши. И так шла жизнь» [25]. У этого человека будущий Владыка Антоний прошел хорошую школу подлинной веры и смирения, полной самоотдачи и глубины молитвы, «созерцательного молчания» и внутренней свободы: «…можно было у него научиться радости и сиянию веры и громадной глубине любви, просто глядя ему в лицо» [26]. Все эти черты мы находим потом в полноте и в жизни митрополита Антония Сурожского, в их числе и верность гонимой Русской церкви, полученную от наставников и пронесенную через всю жизнь.

Живая Россия

Связи с живой и настоящей Россией Владыка никогда не терял, и помешать ей не мог никакой железный занавес, потому что нельзя отнять у человека возможность молиться за Россию и хранить память о тех, кто погиб в ней мученической смертью. Настоящая родина митрополита Антония – Россия новомучеников. В проповеди в день новомучеников и исповедников Российских 11 февраля 2001 года Владыка говорил: «…Бог так возлюбил мир, что Он Своего Сына Единородного отдал на смерть для того, чтобы мы поверили в Его любовь, поверили в Его учение, последовали за Ним и стали достойными себя самих и той любви, которую Бог нам подарил. Отдать Своего собственного Сына на смерть для другого человека – это самое великое, что человек может совершить. И вот таков наш Бог. И наша русская земля ответила на эту любовь Божию, отдав себя. Тысячи и тысячи людей умерли достойно этой любви. Их память мы сегодня совершаем. И их память мы должны совершать не только тем, чтобы ликовать о них, чтобы дивиться на них, а тем, чтобы, взглянув в их жизнь, стать подобными им, отдать свое сердце, отдать свою жизнь для служения Тому Богу, Который нас научил такой любви, о которой я только что упомянул. Перед тем, как я дам благословение, мы посередине церкви совершим молебен новомученикам Российским, страдальцам Российским, и вместе с этим будем вспоминать и тех, имена которых нам неизвестны. Тысячи и тысячи людей. По подсчету одного ученого, шестьдесят миллионов русских погибло в лагерях и на войне за последние пятьдесят лет. Имена их неизвестны, мы не знаем даже, были ли они верующие в том героическом смысле, к которому новомученики нам указывают путь. Но мы можем о них думать, что они по любви к Родине, по любви к родным, по любви к правде отдали свою жизнь. И это Господь наш принимает как жертву веры, веры в человека, в которого Он так поверил, что Своего Сына отдал на смерть ради его спасения» [27].

Одна из основных особенностей служения этого поразительного человека – способность совместить подлинное, не сводимое к узконациональному, православие, выразившееся в создании прихода и епархии, объединившей как русских эмигрантов, так и англичан, – с этой верностью России новомучеников, гонимой и страдающей Церкви. Для людей, никак не связанных с Россией национально, это была верность самому Христу, тоже гонимому при жизни, распятому и воскресшему. В проповедях Владыки о новомучениках очень отчетливо слышны мотивы верности Бога человеку и человека Богу, человеческого достоинства, того, как образ Божий сияет в мучениках. И может быть, самое главное – невозможности не откликнуться на этот подвиг веры, просиявший в России в ХХ веке множеством мученических смертей: неважно, какой мы национальности, важно не остаться равнодушными, не пройти мимо этого события мученичества, пробудиться от него и изменить свою жизнь: «Некоторых из них – о них мы знаем. А о большинстве из них мы не знаем ничего. Был человек, верил, не отступал от своей веры, и умер за нее, за Бога и за ближнего. Так они умерли; так умирали все мученики русские. Будем сейчас совершать молебен о том, чтобы они о нас молились, чтобы их подвиг ударил нам в душу, чтобы мы обновились их жизнью, их верностью и их смертью, прославили их перед Богом не словами, не молебном, а переменой жизни, которая была бы достойна их и достойна Христа Спасителя нашего» [28]. Такой «перемене ума» у самых разных людей во многом способствовал и проповеднический дар самого митрополита Антония, его способность словом и жизнью нести людям «благую весть».

Было и еще одно чудо в жизни митрополита Антония, еще один модус его встречи с «живой Россией», притаившейся под маской советского государства. Это возможность, начиная с 1960 года, поездок в Советский Союз: служение в храмах, проповеди, выступления перед студентами Духовных академий, и, может быть, самое примечательное – «неподцензурные», неофициальные встречи в битком набитых квартирах, которые очень многим изменили жизнь. Вот как оценивает последствия таких встреч протоиерей Николай Ведерников, один из устроителей таких «квартирников»: «Это был единственный человек такой одаренности, посланный промыслом Божиим в наш мир, в нашу страну… Он приобщал нас всех к своему высочайшем духовному опыту. Это приобщение осуществлялось через самые простые слова. … Как апостолы получили благодатные дары, так и он получил особый благодатный дар ведения о Боге. Это ведение через словесное общение передавалось другим. Семена его духовного опыта, конечно, имеют всходы в сердцах многих людей. Это послужило тем малым горчичным зерном, из которого уже произрастает духовный расцвет. Безусловно, это было начало, а дальше и другие восприняли эту эстафету. … Это было начало пути России к возрождению, так мне кажется» [29].

Слово «встреча» – одно из ключевых в богословии митрополита Антония: встреча с Богом часто идет через человека, и выводит на новом уровне уверовавшего человека снова к человеку, которому нужно принести Божию любовь, потому что только в такой передаче, в самоотдаче эта любовь и может жить. Через цепочку встреч, ощутимым звеном в которой был Владыка, дореволюционная Россия встречается с Россией сегодняшней, способной (хочется верить) принять и осознать и опыт революционной катастрофы, и религиозный опыт эмиграции, и память о новомучениках. И это дает надежду на возможность будущего.

* Приношу глубокую благодарность фонду «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» и лично Елене Львовне Майданович за предоставленные фотографии и архивные материалы.

[1] Варшавский В. Незамеченное поколение. М.: Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына: Русский путь, 2010. С. 18.

[2] Митрополит Сурожский Антоний. Без записок // Он же. Труды. Т. 1. М.: Практика, 2002. С. 237.

[3] См.: Crow Gillian. «This Holy Man»: Impressions of Metropolitan Antony. London: Darton, Longman and Todd Ltd, 2005. P. 6.

[4] Pyman Avril. Metropolitan Antony of Sourozh: A Life. Cambridge: The Lutterworth Pres, 2016. P. 2.

[5] Митрополит Сурожский Антоний. Без записок // Он же. Труды. Т. 1. М.: Практика, 2002. С. 239–240.

[6] О Трехсвятительском подворье в Париже. Беседа с митрополитом Сурожским Антонием (Блумом) // беседует С.Г. Зверева // Русское зарубежье: музыка и православие: Международная научная конференция. Москва, 17–19 сентября 1008 г. / сост. С.Г. Зверевой, науч. ред. С.Г. Зверевой, М.А. Васильевой. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына: Викмо-М, 2013. http://www.rp-net.ru/book/articles/materialy/mitr.antoniy.php (дата обращения 24.06.2017).

[7] Там же. С. 255–256.

[8] Там же, с. 256.

[9] Митрополит Сурожский Антоний. Смерть // Он же. Труды. Т. 1. М.: Практика, 2002. С. 65.

[10] Митрополит Сурожский Антоний. Видные деятели русской эмиграции. Ч. 1. // Соборный листок Русской Православной Церкви. Лондон. Октябрь 1999. № 334. См.: http://kiev-orthodox.org/site/personalities/567/ (дата обр. 24.06.2017).

[11] Там же.

[12] Там же.

[13] Зеньковский В.В. Из моей жизни: Воспоминания. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2014. С. 201–202.

[14] Митрополит Сурожский Антоний. Видные деятели русской эмиграции. Ч. 1. // Соборный листок Русской Православной Церкви. Лондон. Октябрь 1999. № 334. См.: http://kiev-orthodox.org/site/personalities/567/ (дата обр. 24.06.2017).

[15] Там же.

[16] Митрополит Сурожский Антоний. Без записок // Он же. Труды. Т. 1. М.: Практика, 2002. С. 257.

[17] Там же. С. 256–257.

[18] Вот, например, характерная запись в пражском «Дневнике духовном» отца Сергия от 13/26.09.1924: «Осквернена земля, растлевается сердце народное, исповедники веры томятся в заточении и изгнании. И неумолимо обличает совесть: разве мы любим родину? Разве мы молимся о ней? Господь, быть может, и попустил эту скорбь, дал сатане поразить Иова, чтобы дать нам явить любовь, умолить, вымолить спасение. Нужна скорбь сердца, нужны слезы на постели моей, истинное сокрушение <…> Нужен подвиг молитвы в клети сердца своего, нужна непрестанная боль и плач, которые слышит и видит Господь. Такая преискренняя молитва всесильна, только такою молитвенною любовью и покаянием, покаянием каждого про себя и за себя, можем мы спасать Россию — силою Божией вымолить у Бога спасение России. Иначе же мы ответственны за гибель и за страдание. Господи, распали сердце мое, дай мне слезы любви и молитвы» (Булгаков С. прот. Дела и дни: Статьи 1903–1944. Мемуарная и дневниковая проза. М.: Собрание, 2008. С. 433).

[19] Митрополит Сурожский Антоний. Видные деятели русской эмиграции. Ч. 1. // Соборный листок Русской Православной Церкви. Лондон. Октябрь 1999. № 334. См.: http://kiev-orthodox.org/site/personalities/567/ (дата обр. 24.06.2017).

[20] О Трехсвятительском подворье в Париже. Беседа с митрополитом Сурожским Антонием (Блумом) // беседует С.Г. Зверева // Русское зарубежье: музыка и православие: Международная научная конференция. Москва, 17–19 сентября 1008 г. / сост. С.Г. Зверевой, науч. ред. С.Г. Зверевой, М.А. Васильевой. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына: Викмо-М, 2013. http://www.rpnet.ru/book/articles/materialy/mitr.antoniy.php (дата обращения 24.06.2017).

[21] Митрополит Сурожский Антоний. Видные деятели русской эмиграции. Ч. VII. // Соборный листок Русской Православной Церкви. Лондон. Октябрь Май 2000. № 341.. См.: http://www.kiev-orthodox.org/site/personalities/531/ (дата обр. 24.06.2017).

[22] Митрополит Антоний Сурожский. Об архимандрите Афанасии (Нечаеве) // Афанасий (Нечаев), архимандрит. От Валаама до Парижа. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». С. 204.

[23] Там же. С. 203.

[24] Там же. С. 205.

[25] Там же. С. 207.

[26] Там же. С. 208.

[27] Митрополит Сурожский Антоний. День новомучеников и исповедников Российских // Он же. Труды. Т. 1. М.: Практика, 2002. С. 1021–1022.

[28] Проповедь в День преподобного Сергия, 18 июля 1999 г. Расшифровка Е.Л. Майданович. Архив Фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского».

[29] «Мы называли его апостолом любви». Интервью с клириком храма св. Иоанна Воина на Якиманке протоиереем Николаем Ведерниковым. Интернет-публикация: http://www.mitras.ru/memory/vedernikov.htm (дата обращения 24.06.2017).